O livro “20 anos a fazer do Porto casa”, lançado por ocasião do 20.º aniversário da Domus Social, propôs-se a ser mais do que o relato da missão que tem vindo a ser concretizada pela empresa municipal. Folhear as mais de 500 páginas desta obra comemorativa é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para conhecer melhor a evolução da cidade do Porto, nomeadamente em matéria de habitação social, e para revisitar diferentes décadas e respetivos contextos históricos, políticos e sociais da Invicta. Este espaço de estudo e de reflexão é, por isso, pontuado por nove artigos académicos originais, da autoria de especialistas de diversas áreas.

O terceiro texto desta coletânea - publicado agora em versão digital - é assinado pelo historiador Helder Pacheco, natural da Vitória, Porto. Professor de História Social e Cultural do Porto. Investigador das culturas populares urbanas e escritor.

O tema habitação, sobretudo a respeitante às classes ditas desfavorecidas, tem sido, através dos tempos, tratado como dilema ou, até, estigma e, mais do que isso, obstáculo à qualificação da vida portuense, desde que o assunto ganhou foros de preocupação pública. Mas a questão seria, desde sempre, circunscrita às «ilhas do Porto». No entanto, os dois parâmetros, por si só, não chegam para explicar o problema de fundo que afectou, demasiado tempo, tanto a vida de parte considerável da população, quanto a imagem, o desenvolvimento e a afirmação da cidade. O tema condições de habitação, embora visto como elemento autónomo nunca realmente o foi, por se integrar num ambiente social e material cujo prolongamento constituiu um entrave à plena assunção urbana do Porto. Porque o défice de salubridade nos modos de viver, não dependia, no fundamental, apenas de tais condições, mas de factores mais complexos e de natureza estrutural.

Ao que se sabe, a primeira referência àquela característica habitação portuense é de 1788 (Agostinho Rebelo da Costa) mas não com a tipologia que viria a caracterizá-la: «nas freguesias da Sé e Stº. Ildefonso há casas que têm quinze famílias diferentes e que pela sua dilatada extensão se chamam ilhas». Depois, em 1834, um recenseamento da Administração Liberal dava conta da existência de 200 ilhas, com 10/12 casas térreas e 15m2 de área.

A demonstração de que a problemática da habitação não pode, todavia, separar-se do processo social é evidente quando, em 1797, surge a “Sociedade para o Melhoramento das Condições dos Pobres”, primeira instituição destinada à construção de casas populares na Grã-Bretanha. No entanto, só em 1836 foram tomadas naquele país medidas legislativas no tocante às condições da higiene. Em França, ganharão grande impulso, entre 1853 e 69, com a acção de Haussmann, em Paris. (Em Portugal, uma Lei de 1864 encarava pela primeira vez a necessidade do controlo sanitário. Outra Lei, de 1868, e o Código Administrativo de 1876 especificariam as obrigações municipais neste domínio, mas só em 1901 foi publicado o Regulamento Geral de Saúde. Quase tudo ficaria pelo papel…) E se o Estado Liberal se mantinha à margem do assunto, a iniciativa privada, seria, de igual modo, escassa. Em 1848, a Fábrica do Jacinto construiria o Bairro da Torrinha, para os seus operários, e entre os séc. XIX e XX, apenas as fábricas de Salgueiros e da Areosa tomariam idêntica iniciativa. Gotas de água (na Alemanha, em 1870, em Essen, surgiria o emblemático Bairro da Fábrica Krupp).

No entanto, o Porto prosperava. Após o triunfo liberal, apesar da sua economia muito afectada, a «velocidade da retoma» seria, para os observadores, impressionante. Os capitais, paralisados pela guerra, necessitavam de rápida aplicação, tanto de engenharia financeira como no crescimento da indústria. O consequente aumento da população seria explosivo (de 90 000 habitantes, em 1864, passou para cerca de 200 000, em 1890 – entre 1878 e 1890 o Porto recebeu 25 000 imigrantes) associado ao desenvolvimento fabril – sobretudo do têxtil algodoeiro -, acompanhado da expansão do transporte ferroviário, que facilitaria o afluxo de gente à cidade.

Bombeiros a desinfetar uma ilha durante o surto da peste bubónica. Câmara Municipal do Porto. Arquivo Histórico. [Identificador 302605]

A condição social não era, todavia, equivalente ao progresso económico. Em 1864, as operárias estavam sujeitas aos salários mais baixos, trabalhando 12 a 13 horas diárias, mal vestidas, normalmente descalças, frequentemente grávidas e mal nutridas. (Em 1890, a média de mulheres analfabetas, entre os 40 e os 60 anos, oscilava de 60 a 70% - os homens, de 30 a 45%.) Entre 1877 e 1887, a mortalidade anual (32.9% por 1 000 hab.) era das mais altas da Europa. «Se o Porto nivelasse com Londres, deixariam de morrer por ano 1 525 pessoas» (Ricardo Jorge). «Em regra tudo é analfabeto, habitualmente as mulheres passam de mão em mão, um fabricante disse-nos que, em vendo um operário ler, punha-o na rua» (Relatório ao Governo Civil, 1881).

Ainda assim e apesar do atraso, em 21.11.1882 inaugurava-se a primeira creche portuguesa, com 20 berços destinados aos «filhos legítimos das mães que viviam honestamente do seu trabalho» (Paris possuía 18 creches). E mantém-se, em Gonçalo Cristóvão. Em 1883, 1/3 da população trabalhava em fábricas e a cidade seria reconhecida como «industrial». Em 1885, registaram-se 236 óbitos por 1 000 nascimentos, entre os 0 e os 5 anos, número exorbitante (Anuário Estatístico de Portugal). No mesmo ano existiriam cerca de 530 ilhas, com 20 000 hab. e Ricardo Jorge (“A Miséria no Porto”) visitando a do Caleiro, no Bonfim, escrevia: «Era um pardieiro, onde se matam e salgam porcos, entre excrementos humanos e de animais (…) havia muito fumo das fogueiras dentro das casas, sem ventilação». E em 1888, diria: «O Porto é uma amálgama de todos os processos de infecção: fossas, sumidouros e canos permeáveis». (“O Saneamento no Porto”). Em 1888, a taxa de mortalidade no Burgo (32.4%) levaria Ricardo Jorge a defender duas medidas fundamentais: «fornecer água pura, captada e canalizada; praticar a desinfecção e o saneamento». Em 1890, no Porto, sabiam ler e escrever 547 por mil homens e 356 mulheres (apesar de tudo, melhor do que a média nacional, de 281 e 139).

Mas havia quem pensasse a cidade em função das necessidades da população. Era o caso da “Associação de Beneficência e Caridade» que, em 1891, inauguraria a Creche de Cedofeita, em edifício próprio, «para filhos dos operários da freguesia». (A importância era tal, que a Família Real presidiu ao acto.) Por outro lado, dentro do quotidiano existente, entre 1898 e 1908 seriam identificadas 50 448 meretrizes. Com a média anual de 4 585, só 1/3 sabia ler e 68% eram alcoólicas. Em 1899, confirmando que a deficiente situação social e habitacional não se circunscrevia às ilhas, Ricardo Jorge advertia que em prédios miseráveis e imundíssimos, na Fonte Taurina, «surgiu uma epidemia de febre infeciosa ou peste bubónica» (endémica até 1915). E acrescentaria: «cada vez mais insalubre, a cidade não tem, nas condições devidas, nem água, nem esgotos, esses dois elementos imprescindíveis de limpeza.»

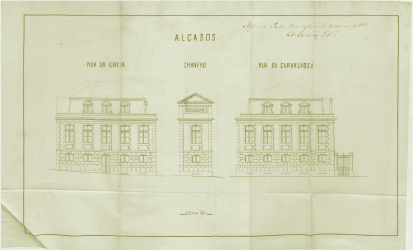

Peça desenhada dos alçados da Creche de Cedofeita. Câmara Municipal do Porto. Arquivo Histórico. [Identificador 67756]

Oficina de costura da Fábrica Confiança. Câmara Municipal do Porto. Arquivo Histórico [Identificador 615380]

Na falta de resposta à situação, o “Comércio do Porto” lançaria as bases de uma abordagem cívica do problema. Em 2.11.1899 aconselhava a «destruição dos bairros imundos». E acrescentava: «para nossa vergonha, há-de poder apontar-se o Porto como uma cidade das mais imundas da Europa». Defendendo o que viria a transformar-se em objectivo sobre medidas preconizadas futura e longamente, afirmava: «o Porto sabe, pelo arrasamento dos bairros dos Banhos, da Biquinha e da Viela da Neta, quanto poderão melhorar as suas condições higiénicas». E apresentava um programa de acção: «Não basta haver coragem para destruir até à base os bairros imundos do Porto: é preciso reedificar com tino e toda a prudência.»

Passando à acção, em 5.11.1899, o mesmo jornal adiantava: «O Porto vai dar um salutar exemplo, que oxalá se reproduza e multiplique». E, dando conteúdo àquela asserção, iniciaria o processo de subscrição pública para a construção de habitação operária em terrenos camarários. Surgiram, assim, os Bairros do Monte Pedral (26 casas), Lordelo (29) e Antas (40). A este modelo de habitação social que, como o tempo demonstraria, não era a solução para a necessidade da construção massiva de alojamentos, não seria alheio o facto de, no mesmo ano, surgir em Londres a “Associação da Cidade-Jardim” que influenciaria o aparecimento, em 1903, da primeira cidade-jardim, em Letchworth, projectada por Raymond Unwin e o nosso town planner Barry Parker. Ainda em 1899, contar-se-iam 1 048 ilhas, com 11 129 casas e 50 000 habitantes e Ricardo Jorge insistia: «Há 15 anos que, com ensejo e sem ele, aponto as horrorosas condições sanitárias do Porto». E, em 1900, denunciava: «A Tuberculose pulmonar é a maior praga do Porto (…) pertence-lhe 13% dos óbitos». Nesta paisagem repleta de contradições, entre riqueza e pobreza, atraso e desenvolvimento, a incapacidade para ultrapassar os problemas parecia imutável (30% da população vivia em ilhas).

Por tais razões, Ricardo Jorge mantinha as denúncias para a alteração do estado de coisas, mas a sua observação da realidade não se circunscrevia às ilhas, afirmando: «destaca-se por imunda e pitoresca a casaria apinhada da Sé». No interim, em 1902, era promulgada a primeira Lei de Saúde, em França e, entre nós, em 1904 seriam iniciados os trabalhos de sanidade, com a construção de canalizações de água e esgotos. Enquanto em Dresden-Hellerau se inaugurava a primeira cidade-jardim alemã, nas cadeias do Porto, entre 1908 e 1914, 50% dos presos eram analfabetos.

Bombeiros, higienistas e populares a desinfetar uma ilha durante o surto da peste bubónica. Câmara Municipal do Porto. Arquivo Histórico. [Identificador 300697]

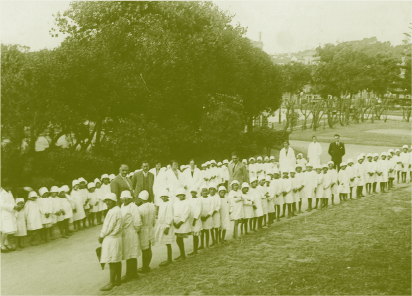

Grupo de crianças na Colónia Sanatorial Marítima da Foz do Douro criada em 1917 pela CMP. Câmara Municipal do Porto. Arquivo Histórico [Identificador 309879]

Em 1911, o Prof. Pires de Lima, da Faculdade de Farmácia, alertava que «o abastecimento de leite ao Porto era tudo quanto havia de mais primitivo e imperfeito. É impróprio para consumo e perigoso para a saúde pública». Como vemos, os elevados índices de mortalidade dependiam não só das condições de alojamento mas também de factores derivados da situação material, designadamente económica, da população. Ampliados pela ausência de medidas sanitárias eficazes, da competência tanto municipal como do Estado, quer no plano legislativo, quer da intervenção que o terreno impunha. (As ilhas eram construídas sem sujeição a qualquer regulamento de construção ou controlo, por parte da Câmara.)

A situação de quase calamidade pública começaria a mudar com o advento do regime republicano. Entre 1914 e 1919, com o Dr. Eduardo Santos Silva à frente da edilidade, o número de Escolas Primárias passaria de 43 para 78. Não existindo Ensino Infantil (dos 4 aos 7 anos) criaram-se seis escolas, para 600 crianças. Em todas as escolas da cidade foram instaladas cantinas, fornecendo 500 refeições diárias. Foi construída a Colónia Sanatorial Marítima da Foz que, em três anos, tratou 300 crianças escrofulosas. De igual modo, entre 1915 e 1919, teria início a intervenção municipal na habitação social, sendo construídas 312 moradias distribuídas pelas Colónias Operárias Estêvão de Vasconcelos, Antero de Quental, Viterbo de Campos e Manuel Laranjeira. Em 1918 (com um défice calculado em 20 000 habitações), dentro do propósito de «construção de alojamentos para classes de baixo rendimento» seria inaugurado o Bairro Sidónio Pais (35 casas). Sabemos agora que nem o carácter dos novos bairros, nem o ritmo da sua edificação resolveriam o problema da cidade. No entanto, era evidente a esperança da população nas medidas assumidas, patenteada nos acontecimentos ocorridos em 1919: em 7 de Agosto, o Ministro José Domingues dos Santos comunicava à CMP, ter sido votada pelo Governo a verba para a construção de dois bairros operários. Por tal razão, quando no dia 22 desembarcou em S. Bento, seria alvo de uma manifestação de apoio. No dia seguinte, acompanhado de vereadores visitaria locais destinados àquelas obras, sendo escolhidos Entrecampos (para Viterbo de Campos) e Paranhos (para a Manuel Laranjeira).

E como, em política, as coisas nem sempre são o que parecem, seria o Dr. Sousa Rosa, quando Vereador da CMP durante a Ditadura Militar, a estabelecer, em reunião de 7.7.1926, quatro prioridades para a imediata intervenção municipal: 1ª. Abastecimento de água; 2ª. Saneamento; 3ª. Habitação; 4ª. Higiene dos produtos alimentares. E diria: «O Porto é uma cidade pronunciadamente insalubre e mortífera», apontando «O precário abastecimento de água e quase inexistência de rede de saneamento e de sistema de esgotos.» Sintomaticamente, em 1927, 600 pessoas foram socorridas pela Cruz Vermelha, por andarem descalças. Em 1928 Sousa Rosa insistia: «A distribuição de leite é uma autêntica sementeira de morte.», enquanto isso, no Hospital de Stº. António 12% dos curativos abrangiam lesões por pé descalço. Em 1929, contabilizavam-se 1 301 ilhas, com 14 676 casas. Em 1930, a taxa de mortalidade era, no Porto, de 22.71/1000 (no país: 17.1). Em 1931, Sousa Rosa, já Presidente da CMP, diria: «Quase todas as casas e ilhas têm os poços que as abastecem todos inquinados. A febre tifóide tem aí origens.»

Em 1932, o Prof. Raul Tamagnini escrevia: «Esses antros imundos a que chamam ilhas, as condições que, em muitos casos nem julgaríamos próprias para irracionais, e por isso mesmo, a necessidade urgente que há em as fazer desaparecer para as substituir por casas dignas desse nome. Ao lado dessas ilhas, outras habitações dos pobres, não menos insalubres e condenadas há muito, restos do antigo burgo medieval, necessitam de desaparecer também (…). São os bairros de Miragaia, Sé, Barredo e Guindais, todos por igual reclamam o camartelo demolidor.» O arrasamento das zonas antigas degradadas, era, pois, invariavelmente preferido e apontado como solução: «O sistema de bairro é o mais aceitável pelo belo princípio da solidariedade a que dá lugar». E propunha Sobreiras, para localizar um dos bairros. Neste ano de 1932, o Engº. Joaquim Taveira defendia a necessidade de 15 000 casas, porque «60 000 pessoas viviam precariamente.» Em 1933, o governo, através do Dec. 23 052, procuraria minimizar as carências de alojamento, através da criação do Regime de Casas Económicas, em propriedade resolúvel. Foram assim construídos, os bairros do Ilhéu, Condominhas, Paranhos, Ramalde, Amial, Gomes da Costa, Costa Cabral, São Roque da Lameira e Azenha, com 1 662 habitações. A política inicial de habitação do Estado Novo assentava, como vemos, na moradia individual seguindo aparentemente o modelo da «cidade-jardim», com uma hierarquização social muito pronunciada pela localização de cada bairro (visível ainda nos nossos dias).

Fotografia Alvão, Lda., Bairro das Condominhas, Porto. PT/CPF/ALV/005989. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.

Fotografia Alvão, Lda., [Bairro das casas económicas Marechal Gomes da Costa, Porto: Obras na Rua Diogo do Couto]. PT/CPF/ALV/014347. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.

A clarificação mais ajustada seria dada, em 1934, no Relatório do Inquérito de Azeredo Antas / Manuel Monterroso. Tendo visitado 7 768 habitações concluíram que 2 317 «não recebiam sol em qualquer das faces». Apenas 42 possuíam esgotos e a média era de uma retrete para 5.1 casas. E, mais importante: sendo necessárias 16 000 habitações, preconizavam a construção de imóveis colectivos na proximidade das ilhas. Em 1936, um “Inquérito Geral Municipal” demonstrava a existência de 1 300, com 16 676 casas e 45 243 habitantes. Entretanto, para atenuar a grave situaçãoo da mortalidade infantil, seria construído o “Abrigo dos Pequeninos”, para crianças das Fontainhas, o primeiro em Portugal.

Porventura em resultado das conclusões daquele Inquérito, em 1937, foi aprovada a edificação do Bloco de Moradias Económicas de Duque de Saldanha, primeiro imóvel plurifamiliar, com 115 habitações. Construído à revelia da política oficial na matéria, seria inspirado no Karl-Marx Hof (de 1930, projectado por Karl Ehn) e viria a provocar a ira de alguns sectores da Ditadura pois, além de afirmar a inovação no âmbito da habitação social, visava constituir lugar de estadia provisória, enquanto se reabilitavam ou demoliam as ilhas degradadas da Rua de S. Victor. Verdadeira revolução no modo de perspectivar o problema, pretendia requalificar o degradado mantendo a população nos seus territórios e edificar em escala que nada tinha a ver com os bairros-jardins do Regime. Por tais motivos e, provavelmente por terem descoberto a aparente ligação da obra ao bairro Heiligenstadt da chamada Viena Vermelha, a iniciativa foi criticada como sendo um «caravansaralho (de caravanserai, lugar para hospedagem das caravanas de beduinos no deserto) diabolicamente inaugurado para habitação das classes trabalhadoras». E o mesmo responsável camarário diria: «Pelos modos, vamos agora pôr ilhas ao alto, com acesso por escadas até ao 4º. andar, sem uma nesga de terras a rodeá-las e a dar-lhes frescura. Não sei que espécie de técnicos foram chamados, nem as razões para este modelo de casas económicas.» (80 anos depois, o Bloco está lá e recomenda-se.) No seguimento, entre 1940 e 1955, o Estado, o município ou «outras entidades» terão construído 1 800 novas habitações.

Fotografia Alvão, Lda., [Abrigo dos Pequeninos, Porto: Dormitório da creche]. PT/CPF/ALV/015938. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.

Em 1955, o Plano de Salubrização das “Ilhas” do Porto (assinado pelo Presidente da C.M.P., Engº. Machado Vaz) incluía a construção de um conjunto de bairros, mantendo, no essencial e apesar de algumas nuances positivas, a segregação geográfica da moradia social. O diagnóstico que suscitou tal plano (e, se bem entendido e melhor executado, teria sido o incremento da regeneração de muitas ilhas, nelas mantendo os moradores), previa a intervenção em 1 000 ilhas «demolidas e substituídas» por 6000 habitações. Mudando a designação mas não a metodologia, através do Plano de Melhoramentos (1957-1966) a solução assentaria numa operação com consequências evidentes: um vasto processo de transferência para zonas afastadas das pessoas residentes nas ilhas demolidas (15 a 20% da população terá sido deslocada e alguns autores referem este realojamento como «verdadeira deportação»).

E, no entanto, em 8.12.1954, o Padre Américo (que não era político, sociólogo ou urbanista) daria, a quem quisesse entender, o sinal de como a degradação das zonas históricas poderia ter sido ressarcida sem prejuízo dos moradores. E o sinal foi a inauguração, no Monte dos Judeus, em Miragaia, do Bairro D. António Barroso, do “Património dos Pobres”, constituído por 28 moradias. Era pouco e mantinha o plano das residências individuais dos bairros camarários, mas a verdade é que 28 famílias permaneceram alojadas no seu chão natal. E se quisermos continuar a reconhecer algum significado a certos números do passado, temos que, em 1960, a taxa bruta de mortalidade infantil permanecia absurda: 78.7/1000 (em 2020 era de 1.9/1000 - o país mudara). O Plano de Melhoramentos construiria 6 072 fogos, integrados no “Grupo de Moradias Populares”, constituído por 14 novos bairros e dois ampliados (foram, para isso, demolidas 4 644 casas e transferidas 24 700 pessoas). Seguiu-se, de 1967 a 76, a edificação de 2 421 habitações, com a mesma visão do alojamento de milhares de portuenses em algumas freguesias periféricas e prosseguindo o esvaziamento das centralidades próximas das zonas nobres (e financeiramente apetecíveis).

Com o 25 de Abril surgiriam programas que significavam a redenção da reabilitação e da inovação nos objectivos da habitação social. Entre 1974 e 1976, sob o lema “Arquitectura e Participação”, o projecto Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) afirmaria «o direito da população a permanecer nas suas zonas de residência e integradas na cidade». Enfrentando a resistência e obstrução de inúmeros proprietários e, sobretudo, especuladores, o plano pretendia alojar 11 568 famílias, em 33 áreas dispersas. Ficaria, durante a sua vigência, pelos bairros da Bouça, Leal, S. Victor, Lapa e Antas. O de Miragaia não seria construído e o escrito numa parede resumiria o pensamento dos moradores: «Tentaremos não nos esquecer».

O 25 de Abril traria outra perspectiva à «renovação urbana», consubstanciada no Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeira/Barredo - Centro Histórico (CRUARB), inicialmente – como o nome indicava – apontado à reabilitação de um território há muito escolhido para arrasamento: a Ribeira / Barredo. À sua actuação, embora limitada no tempo e no espaço e sempre na dependência dos investimentos públicos – estendida à Sé e Miragaia – ficou, provavelmente a dever-se a classificação do Centro Histórico como Património da Humanidade. Algumas intervenções vistas como controversas, além de salvarem espaços emblemáticos do Burgo, afirmaram, para além da qualidade técnica possível, o primado do carácter social e residencial das operações.

Todavia, embora sem a extensão de outrora, no dealbar do século XXI, um “Estudo Socio-Económico da CMP” ainda identificava 5 900 casas em ilhas, alojando 13 500 pessoas, além das chamadas «ilhas atípicas» e «vilas» com condições semelhantes, somando 2 774 casas e 6 500 hab. No conjunto, a incidência média de pobreza abrangia 25.8% das famílias. Entretanto, o país mudou e a cidade também. Apesar de tudo, existem manchas do passado que, embora se vão atenuando, tardam a extinguir-se ou surgem, inesperadamente, activadas por outros protagonistas. E a questão da habitação e sua qualidade, além de continuar pendente ganhou novos contornos. Há, porém, diferenças abissais relativamente às anteriores abordagens, porque, além da experiência acumulada, a sensibilidade actual para as situações emergentes, é diferente e, diria, aberta à realidade de modo mais atento e eficaz. Porque não é impunemente que se acumulam perspectivas e lições do Bairro do Padre Américo, do SAAL e do CRUARB, os instrumentos ao dispor da governação da cidade são suficientemente esclarecedores das opções a seguir.

E, além do resto, podemos avaliar o pensamento da população sobre as suas vivências. Em reportagem do JN (26.4.2022) foram apurados números expressivos: 65% dos inquiridos dizem sim à mudança para nova casa, mas só 7.8% a preferiam em bairro municipal, enquanto 55.6% escolheriam uma reabilitada no local onde viviam, porque 73.8% estavam satisfeitos com a vizinhança, 37.8% consideravam positiva a localização junto ao centro da cidade, 67% à proximidade do comércio e serviços, 11.2% salientavam o sossego e 47% tinham quarto de banho. Os aspectos negativos apontados eram: 56.8% das casas equivaliam a T0 e T1, 33.9% ainda partilhavam sanitários colectivos, 51.9% não possuíam água quente no banho e a 17.3% faltava o duche.

Uma leitura objectiva da realidade portuense, das suas necessidades e expectativas, permite concluir, em matéria de políticas de habitação, que se impõe a avaliação das ilhas e bairros tradicionais existentes e prosseguir a regeneração dos que a justifiquem, assegurando a sua ocupação por antigos e, em certos casos, novos moradores (se algumas ilhas servem para alojamentos turísticos de luxo, ainda melhor servirão para habitação social). Quanto ao mais, nos milhentos quartéis, manutenções militares e edifícios públicos abandonados e a degradarem-se deve iniciar-se uma decidida transformação dos seus espaços em habitação a custos controlados e acessíveis para que o êxodo (ou a expulsão) de mais tripeiros para a periferia) ou para outros municípios (como sucedeu até agora), não continue a esvaziar o Porto da sua substância vital.